3DCGアニメーションやゲームの世界で広く使われているソフトの一つにBlenderがあります。

高機能にもかかわらず、無料で使用できるというなんとも太っ腹なツール。個人の趣味の創作活動から、世界的な映像作品まで幅広く使用されています。

Blenderは3Dモデリングやアニメーション制作において非常に強力なツールではありますが、実際にどのように操作するのでしょうか。この記事では、Blenderの基本的な使い方を学び、モデリングの基本操作について紹介します。CGクリエイターの第一歩として、Blenderの世界に踏み出してみましょう。

Blenderとは?どんなことができるソフト?

Blenderは無料で利用できるオープンソースの3DCGソフトウェアです。

3Dモデリング、リギング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング、コンポジット、モーショントラッキング、さらには動画編集やゲーム制作まで、3D制作の全工程をカバーしています。

初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持され、個人の趣味から大型プロジェクトまで様々な用途で活用されています。

Blenderの特徴は?

Blenderの最大の特徴は、なんといっても、高機能でありながら完全に無料で利用できることです。

商用利用も無制限に可能なため、学生からプロまで幅広いユーザーの創作活動を支えています。Linux、Windows、Macのコンピューターで同様に動作できるのもクリエイターとしてはありがたいでしょう。

そもそもBlenderのモデリングとは?

3DCGにおけるモデリングとは、コンピュータ上で立体的な形状を作り出す作業のことです。

Blenderでは、単純な形状(立方体や球体など)を変形・組み合わせることで、キャラクターや建物、日用品など、あらゆる3Dモデルを制作することができます。

例えると、デジタル版の粘土細工のようなもので、頂点・辺・面という要素を編集しながら形を作っていきます。

Blenderのモデリングの特徴は、無料でありながらプロ仕様の高機能なツールを備えていることです。アニメーションや映画制作、ゲーム開発など、様々な用途で活用されています。初心者でも基本的な操作を覚えれば、自分のイメージした3Dモデルを形にすることができます。

Blenderの推奨スペックについて

どんな3DCGソフトでも言えることですが、Blenderは使用する上でPCのリソースを多く必要とします。低スペックのPCで作業しようとすると、フリーズするなど効率的に作業を進める上での障壁となってしまいます。作業時のストレスを溜めないためにもある程度のスペックのPCを使用したいところです。

Blender公式サイトによると、2023年9月時点でのOSの推奨スペックは以下です。

- Windows:8.1, 10, 11

- macOS:10.15 Intel · 11.0 、Apple Silicon

- Linux:2.28以降

また、「最低限このスペックはほしい」という最小仕様、「このスペックがあるとよい」という推奨仕様は以下です。

最小仕様

- SSE2をサポートする64-bitクアッドコアCPU

- 8GBメモリ

- フルHDディスプレイ

- マウス、トラックパッド、ペンタブレット

- 2GBのRAM、OpenGL4.3を搭載したグラフィックカード

- 使用期間が10年以内

推奨仕様

- 64bitオクタコア

- 32GBメモリ

- 2560×1440のディスプレイ

- 3ボタンマウス、ペン・タブレット

- 8GBのグラフィックカード

PCスペックは生産性に直結し、アウトプットの質にも影響するので、ぜひ適切なPCを使用しましょう。

Blenderを使えば、トップクリエイターであればこんな動画も作れるようになります。

Blenderの作品例

実際のBlenderの作品例を紹介します。

Spring

SpringはBlender Studioによって製作された短編アニメーション映像です。キャラクターの息遣いがわかるほど臨場感のある映像となっています。

CHARGE

springに引き続き、CHARGEもBlender Studioによって製作された短編アニメーション映像です。こちらは本編終了後に実際の制作工程の映像も含まれています。

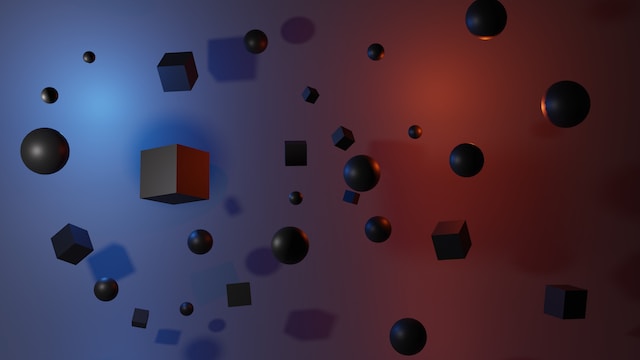

Blenderのダウンロード方法は?

BlenderのダウンロードはBlenderの公式サイトからおこなえます。

BlenderのWebサイトのダウンロードページにアクセスし、「Download Blender」と書かれたボタンをクリックし、ダウンロードします。

↓

ファイルのダウンロードが完了したら、ダブルクリックしファイルを開きます。

↓

セットアップ画面が表示されたら、「Next」をクリック

↓

ライセンス使用許諾契約画面になったら、内容を読んだ上でチェックボックスにチェックを入れてから「Next」をクリック

↓

保存先を設定する画面になりますが、特にこだわりがなければ「Next」をクリック

↓

「Install」をクリックし、インストールを実行。

↓

インストール完了したら「Finish」をクリック

基本的にWindowsでもMacでもダウンロード方法に大きな違いはありませんが、それぞれに応じたダウンロード方法もまとめます。

Windowsの場合

- 公式サイトからWindows用のインストーラー(.exe/.msi)をダウンロード

- ダウンロードしたインストーラーを実行

- インストールウィザードの指示に従ってインストール

インストーラーを使用する点がWindowsの特徴です。

Macの場合

- 公式サイトからMac用のdmgファイルをダウンロード

- ダウンロードしたdmgファイルを開く

- 表示されるBlenderアイコンをApplicationsフォルダにドラッグ&ドロップ

Windowsがインストーラーを使用するのに対して、Macはドラッグ&ドロップでアプリケーションフォルダに入れる形式なのが異なる点です。

Blenderでおすすめの初期設定はある?

言語設定

Blenderのインストールが完了したら、まずは言語設定をしていきましょう。

インストールされたファイルをクリックし、Blenderを立ち上げます。

↓

初回はデフォルトで英語設定になっています。真ん中のスクリーンから「Language」をクリックし、「Japanese」をクリックして、日本語に設定完了です。

自動保存

「編集」から「プリファレンス」をクリック

↓

セーブ&ロードから自動保存にチェック

この設定によって、万が一ソフトが落ちてしまった時にも自動保存がされるため作業の途中から再開することが可能です。

テンキーを模倣

「テンキーを模倣」をクリックすると、キーボート上の数字キーをテンキーの代わりに入力できるようになります。

ノートPCを使っている人はオンのままでもよいですが、頂点・辺・面の切り替えができなくなって作業効率が落ちるため、ノートPC以外の方は外すとよいでしょう。

ノートPCの方もテンキーを購入するのをおすすめします。操作方法は以下です。

「編集」から「プリファレンス」をクリック

↓

「入力」から「テンキーを模倣」のチェックを外す

選択部分を中心に回転

「選択部分を中心に回転」にチェックをすることで、ホイールクリックで視点を回転させる際に選択部分中心に回転するため、直感的に操作しやすくなります。

操作方法は以下です。

「編集」から「プリファレンス」をクリック

↓

「視点の操作」から「選択部分を中心に回転」のチェックを外す

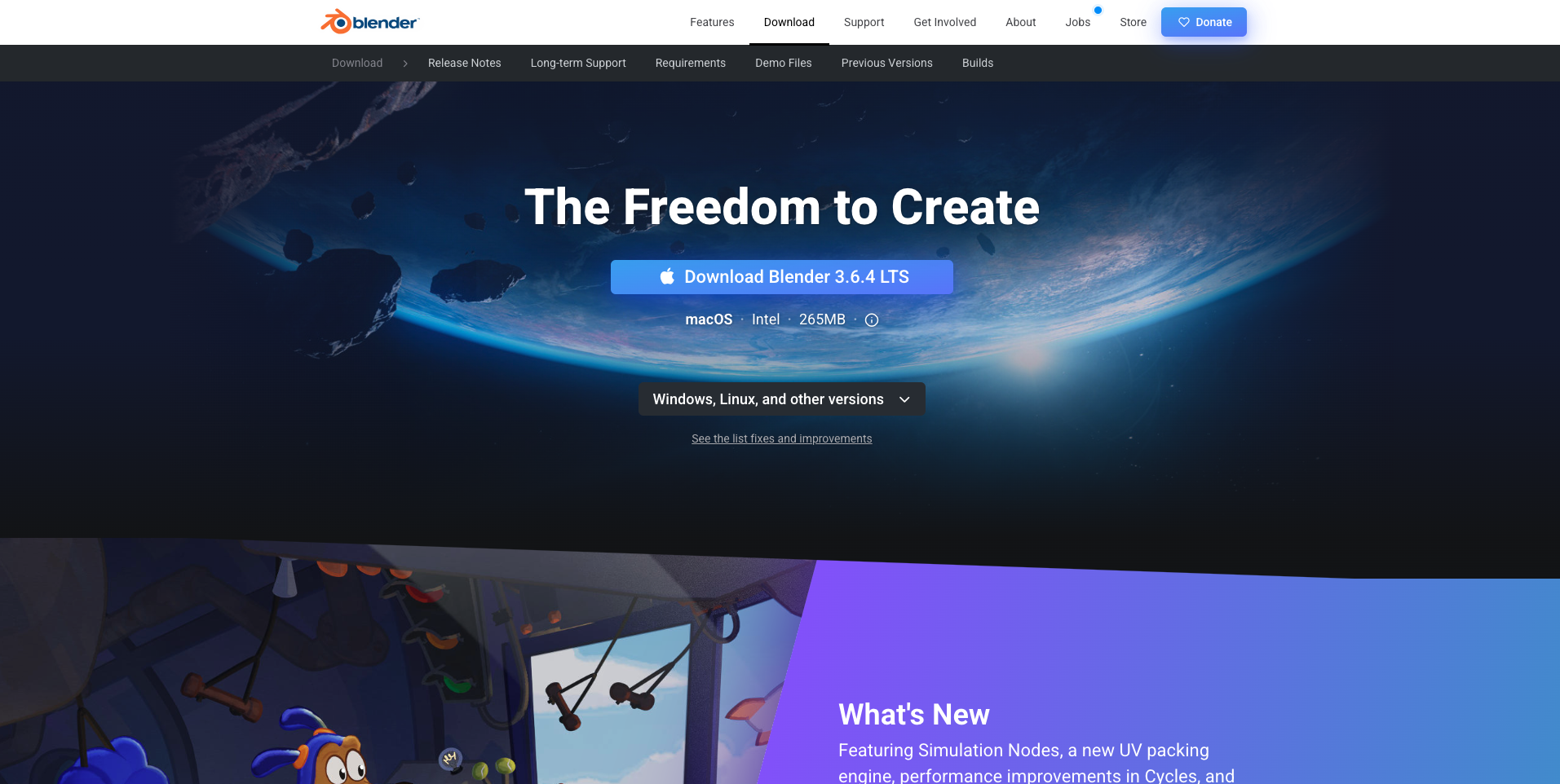

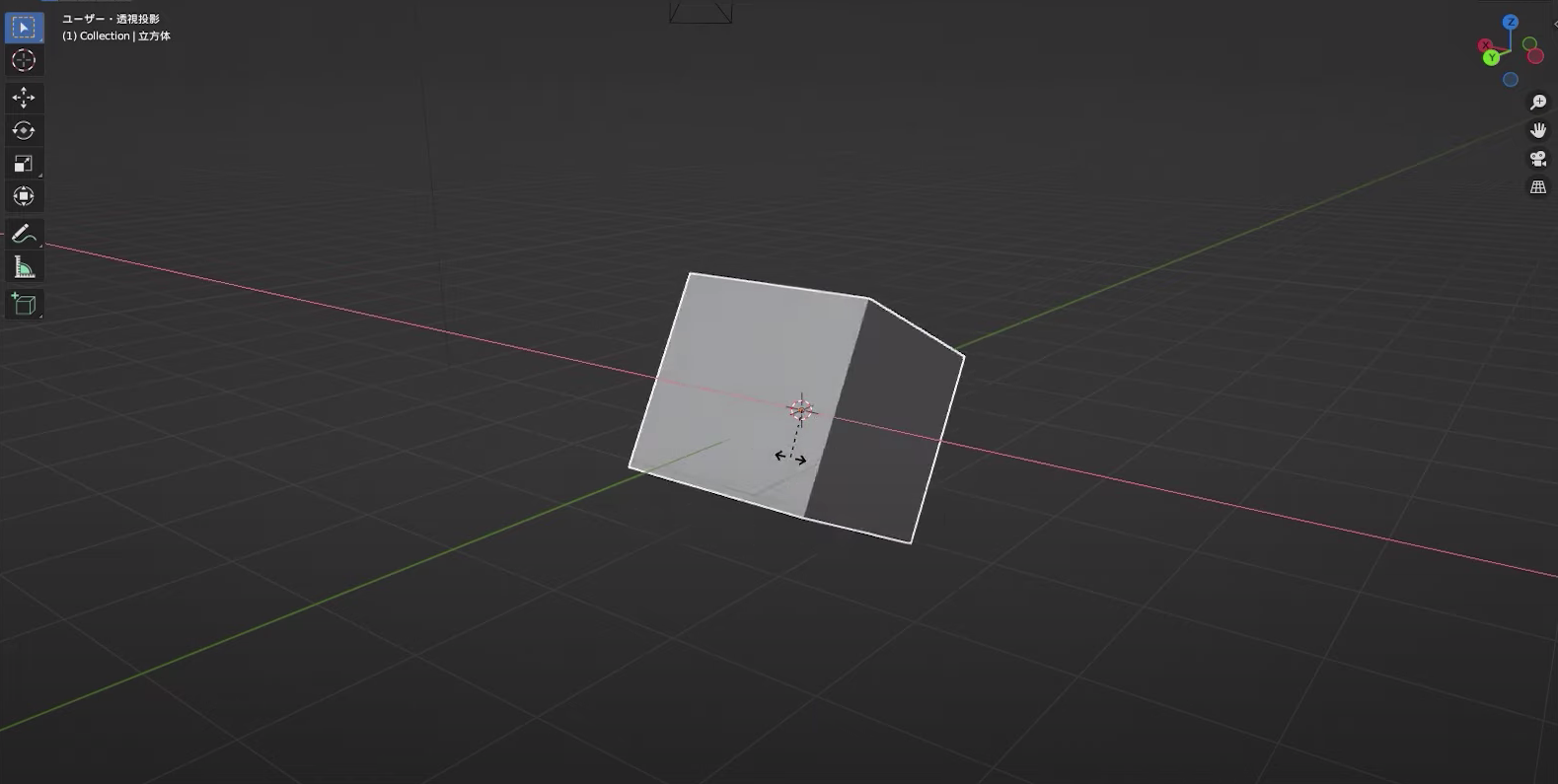

Blenderの基本画面

Blenderの基本画面について簡単に解説します。

動画で確認したい場合はこちらの動画がおすすめです。

トップバー

画面上部にある操作メニューで、ファイルの保存や読み込み、編集機能、レンダリング設定などの基本的な操作メニューが配置されています。

また、ワークスペース(レイアウト、モデリング、シェーディングなど)の切り替えもここから行えます。

3Dビュー

Blenderの中心となる作業エリアで、3Dモデルを実際に作成・編集する空間です。マウスやキーボードショートカットを使って、視点の回転や移動、ズームなどの操作が可能です。

また、ここでオブジェクトの選択、移動、回転、拡大縮小などの基本的な編集作業を行います。

3Dビューでは画面左下のドロップダウンメニューからモード選択ができ、「オブジェクトモード」「編集モード」「スカルプトモード」など適したモードに切り替えられます。また、シューティング(視点操作)もマウスやキーボードを用いることで可能です。

アウトライナー

シーン内のすべてのオブジェクトをリスト形式で表示する領域です。

カメラ、ライト、メッシュなど、シーン内のオブジェクトの階層構造を確認したり、オブジェクトの表示/非表示の切り替えなどを簡単に行うことができます。

プロパティ

選択したオブジェクトの詳細な設定を行うパネルです。オブジェクトの変形設定、マテリアル(材質)の編集、モディファイアの適用など、オブジェクトに関する様々なパラメータを細かく調整することができます。

Blenderの基本的な使い方

続いて、Blenderの基本的な使い方を項目ごとに説明していきます。

視点の移動

Blenderを使用する際はマウスでの使用を推奨します。

マウスのホイールを動かすとズームイン・ズームアウトができます。ホイールを押した状態でマウスを動かすとオブジェクトを真ん中にして視点が変更できます。

Shiftを押しながらホイールを押してマウスを動かすと平行的な視点移動ができるようになります。

ウィンドウについて

Blender上で作業をする上でタブが複数開いた状態でプロジェクトは進行していきます。PCのブラウザのタブを変更するように、画面上部で別タブをクリックすればウィンドウは変更できます。

オブジェクトを選択する

オブジェクトは左クリックで選択できます。選択されたオブジェクトはオレンジ色の枠がつきます。

オブジェクトを移動する

まずはオブジェクトをクリックし選択。そして、画面左の移動マークをクリックすると、3つ矢印が表示されます。

赤色のX軸、緑色のY軸、青色のZ軸。それぞれの矢印をクリックして動かすことで矢印の方向にオブジェクトを移動させることができます。

オブジェクトの表示

オブジェクトの表示方法は画面右上に4つあるモードから変更できます。

表示方法には、WireFrame表示、ソリッド表示、マテリアルプレビュー表示、レンダリング表示があります。

ビューポイントを変更する

オブジェクトを横や上の角度から見てみたいときは、画面右上のXYX軸のギズモを操作しましょう。XYXそれぞれをクリックすることで縦横奥行きの各ビューポイントからオブジェクトを見ることができます。

オブジェクトを回転させる

オブジェクトを選択し、画面左の「Rotate」ボタンを押すことでオブジェクトを回転させることができます。

オブジェクトを拡大・縮小させる

オブジェクトを選択し、画面左の「Scale」ボタンを押すことでオブジェクトを拡大・縮小させることができます。

オブジェクトを追加・削除する

オブジェクトの追加はヘッダーメニュー「追加」からできます。反対に削除をしたい場合は、対象オブジェクトを選択し、キーボードのDeleteキーかヘッダーメニューの「削除」から削除できます。

Blenderで覚えておくと便利なショートカットキー

Blenderで作業効率を向上させる代表的なショートカットキーをご紹介します。

基本操作

- G – オブジェクトを移動

- R – オブジェクトを回転

- S – サイズ変更

- Tab – 編集モード/オブジェクトモード切替

- Shift+A – 新規オブジェクト追加

ビュー操作

- ミドルマウスボタン – ビュー回転

- 数字キーパッド1,3,7 – 正面、右側面、上面ビュー

編集

- E – 押し出し

- Ctrl+R – ループカット

- F – 頂点間に面/エッジ作成

- A – すべて選択/選択解除

- Alt+クリック – エッジループ選択

その他

- Shift+D – 複製

- Ctrl+Z – 元に戻す

- N – プロパティパネル表示/非表示

- F12 – レンダリング開始

もちろんすべてを覚える必要はありませんが、基本的なショートカットキーを覚えるだけでも、作業の流れを中断せずに効率よく3Dモデリングを進めることができます。

Blenderの使い方【応用編】〜モデリングの基本操作方法〜

続いて、モデリングの基本の操作方法をまとめていきます。

関連記事:3Dモデラー・CGモデラーとは?仕事内容や必要スキルなどを解説

オブジェクトの作成

まずは基本となるオブジェクトの作成方法です。

ヘッダーより「追加」をクリック。

↓

「メッシュ」「カーブ」「テキスト」「ライト」など任意のものをクリック

↓

「平面」「立方体」など任意の形をクリック

これでオブジェクトを設置できます。

オブジェクトを分割

ループカットツールを使えばオブジェクトを分割することも可能です。

ツールバーで「ループカット」を選択し、操作パネルでオブジェクトの分割位置や分割数を調整します。

サイズの変更

オブジェクトを設置すると「操作パネル」が表示されるようになります。

操作パネル上のサイズや位置を変更することでサイズ変更ができます。

面を挿入する

オブジェクトのある「面」に新たに面を追加したいときは画面左のツールバーから「面の差し込み」をクリックします。

面の差し込み方法については細やかに設定ができます。

押し出し

モデルの面や線を押し出すことで、また別の新しいモデルを作成することができます。

ツールバーで「押し出し」をクリックし、面をドラッグさせて移動させることでできます。

ベベルをかけて角を丸くしてみる

「ベベル」とはオブジェクトの角を丸めることのできる機能です。

CGはカクカクした印象のものになりがちですが、これを使うことでより自然物に近い表現が可能となります。

3DCGを学ぶにはデジハリ・オンラインスクールがおすすめ

3DCG学習はかなり奥が深い領域です。教本を買って独学でスキル習得を目指す方も多いかと思いますが、フィードバックの受けにくさや困ったときに質問できないことでモチベーションが落ちてしまい、三日坊主になってしまう人は多いです。そこでおすすめなのがスクールでの学習です。

デジハリ・オンラインスクールは、デジタルハリウッドが運営するオンライン講座。好きなときに好きな場所でスキル習得ができるため、日中忙しい方や近所にスクールがない方にもおすすめ。

デジタルハリウッドは創業の1994年から磨き上げてきた「学びやすさ」を大事にカリキュラムを作成しています。せっかくお金を払って学習をするのであれば、しっかりと最後まで学び抜いて、クリエイターとしての一歩を踏み出したい!という方にはもってこい。

これからMayaや3ds Maxなどを学びたい方、ぜひとも講座ページをチェックしてみてください。

まとめ

本稿では、Blenderの基本的な操作方法についてまとめました。Blenderはまずはいろんな機能に触ってみて、その中で基本操作はインストールしていけばよいでしょう。高機能ゆえに慣れるまでは一定時間はかかると思いますが、まずはとにかく手を動かして、作品をつくってみることをおすすめします。

PCのスペックについては、先行投資としてしっかりと適したスペックのものを購入しましょう。それだけでなく、ディスプレイやマウスなどのご用意もお忘れなく。3DCGの道は一筋縄ではいかないものですが、世界に羽ばたける可能性を持った仕事です。最初は難しいことや慣れないことも多いと思いますが、諦めずに挑戦してみましょう。

Webデザイン

Webデザイン

3DCG・映像

3DCG・映像

グラフィックデザイン

グラフィックデザイン

Webマーケティング

Webマーケティング

Webプログラミング

Webプログラミング

アナログスキル

アナログスキル

その他

その他